展示見学

常設展示のご案内

常設展示は、「国立ハンセン病資料館のあゆみ」、導入展示、展示室1「歴史展示」、展示室2「癩療養所」、展示室3「生き抜いた証」の順番になっています。

導入展示 「国立ハンセン病資料館のあゆみ」

当館が高松宮記念ハンセン病資料館として設立準備を始めた1993(平成5)年以前から、国家賠償請求訴訟における原告勝訴の結果実現したリニューアルまでの経緯と、当館の目的、理念、機能について紹介しています。

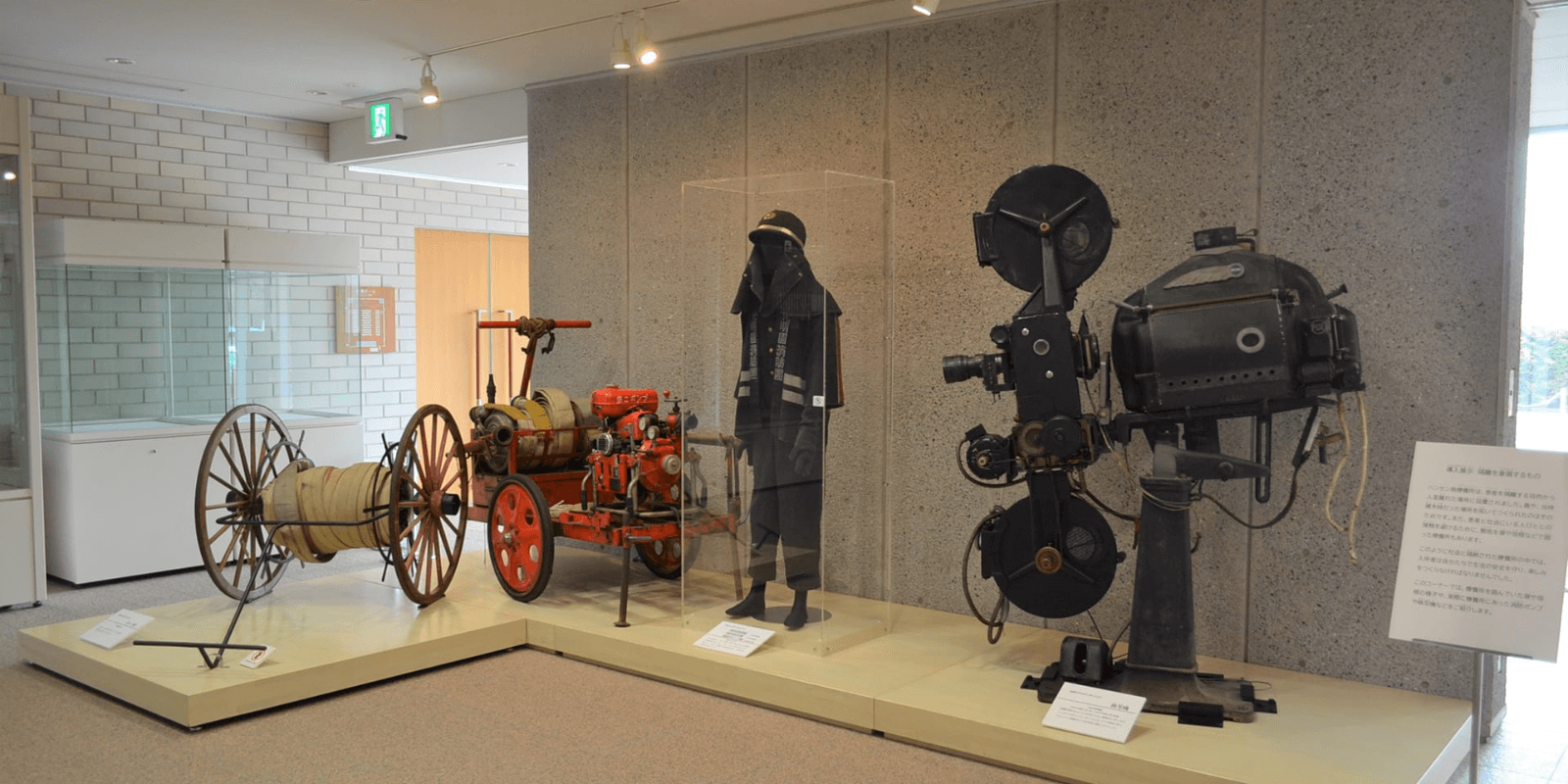

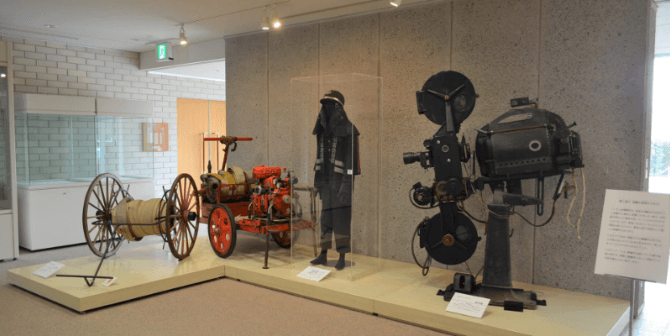

導入展示 「隔離を象徴するもの」

ハンセン病療養所は、患者を隔離する目的から人里離れた場所に設置されました。また、患者と社会にいる人びととの接触を避けるために、敷地を塀や垣根などで囲った療養所もあります。社会と隔絶された療養所の中では、入所者は自分たちで生活の安全を守り、楽しみをつくらなければなりませんでした。

このコーナーでは、療養所を囲んでいた塀や垣根の様子や、実際に療養所にあった消防ポンプや映写機などを展示しています。

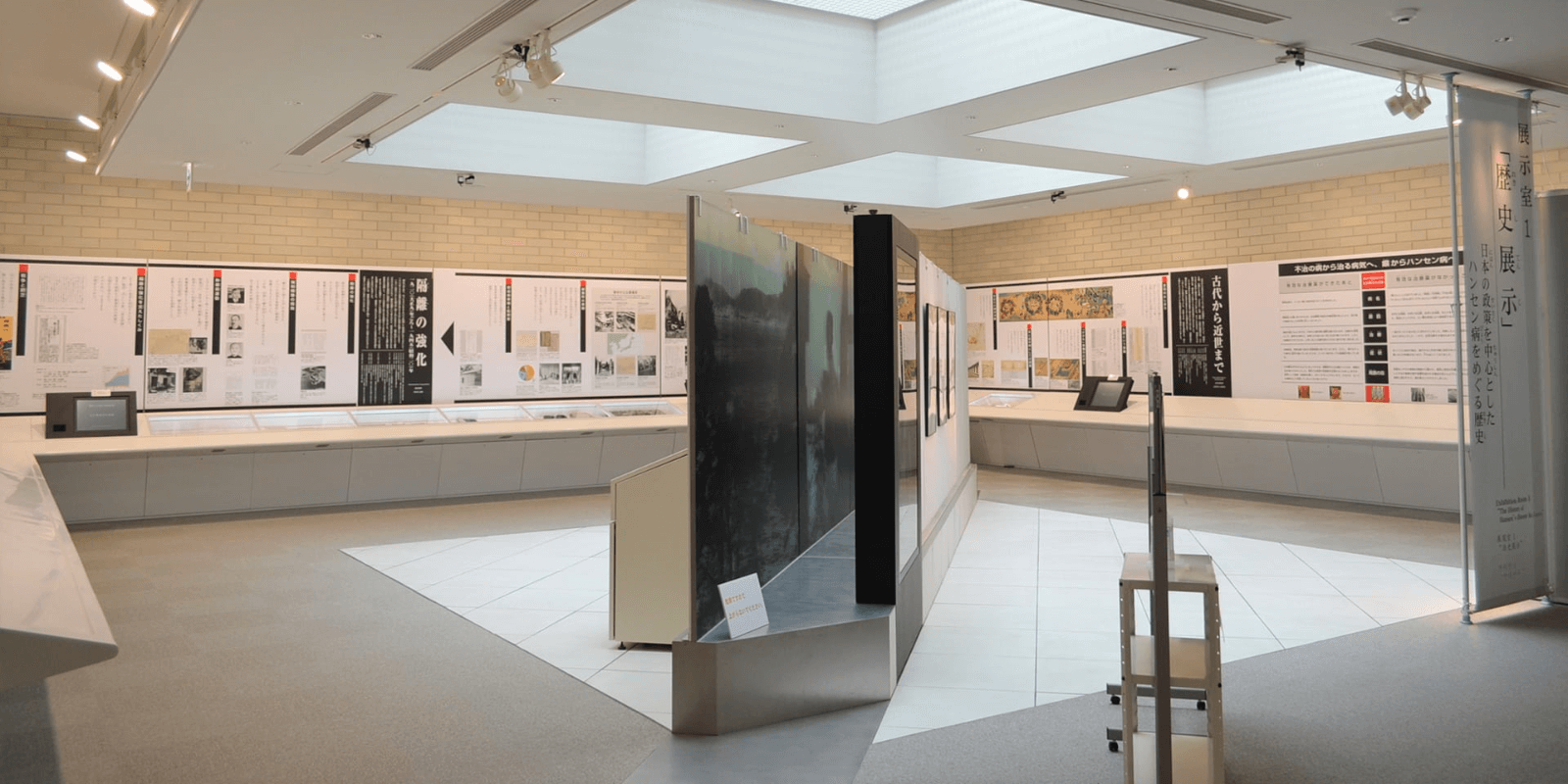

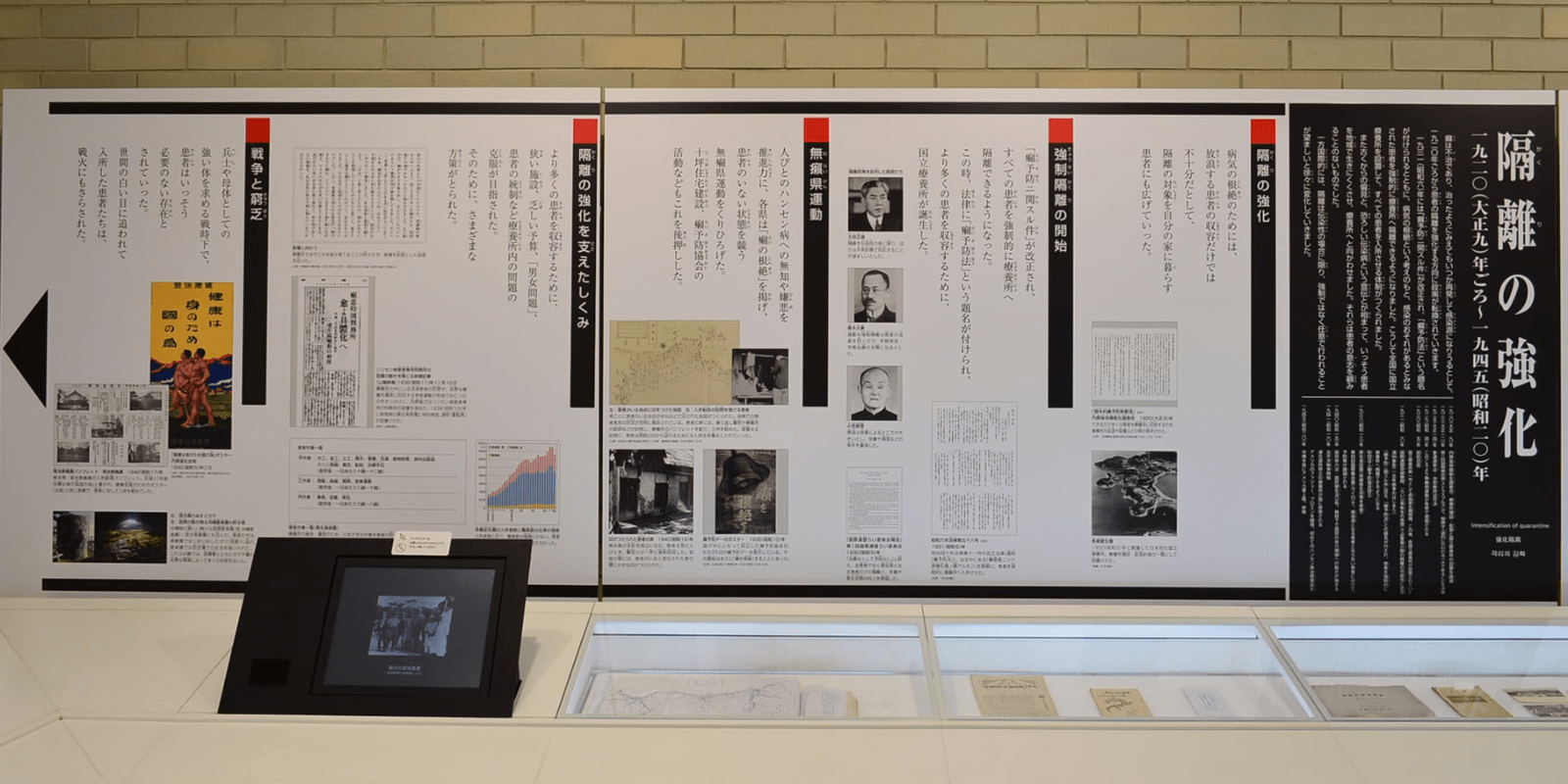

展示室1 「歴史展示」日本の政策を中心としたハンセン病をめぐる歴史

ハンセン病についての基礎的な説明と、日本における古代から近世までの患者の処遇ならびに近代以降の歴史について政策を中心に紹介しています。ハンセン病問題に関する理解への第一歩として歴史的経緯をお伝えしています。

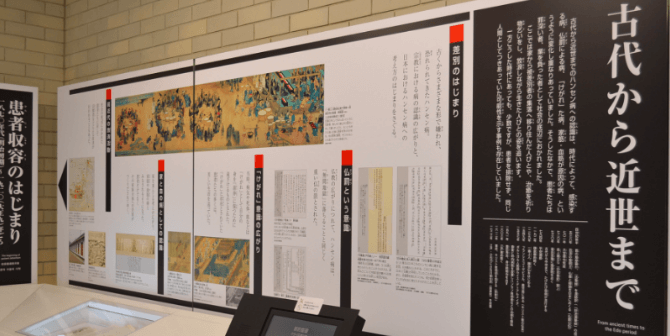

1-1.古代から近世まで

古代から近世までのハンセン病への認識は、時代によって、感染する病、仏罰による病、「けがれ」た病、家筋・血筋が原因の病、というように変化し重なりあっていました。そうしたなかで、患者たちは罪深い者、業を負った者として社会の底辺におかれました。ここでは家から被差別者の集落へ移り住んだ人びとや、治癒を祈り物乞いをし、放浪しながら生きた人びとの姿を追います。一方こうした時代にあっても、少数ですが、患者を排除せず、同じ人間としてつきあっていた可能性を示す事例も存在していました。

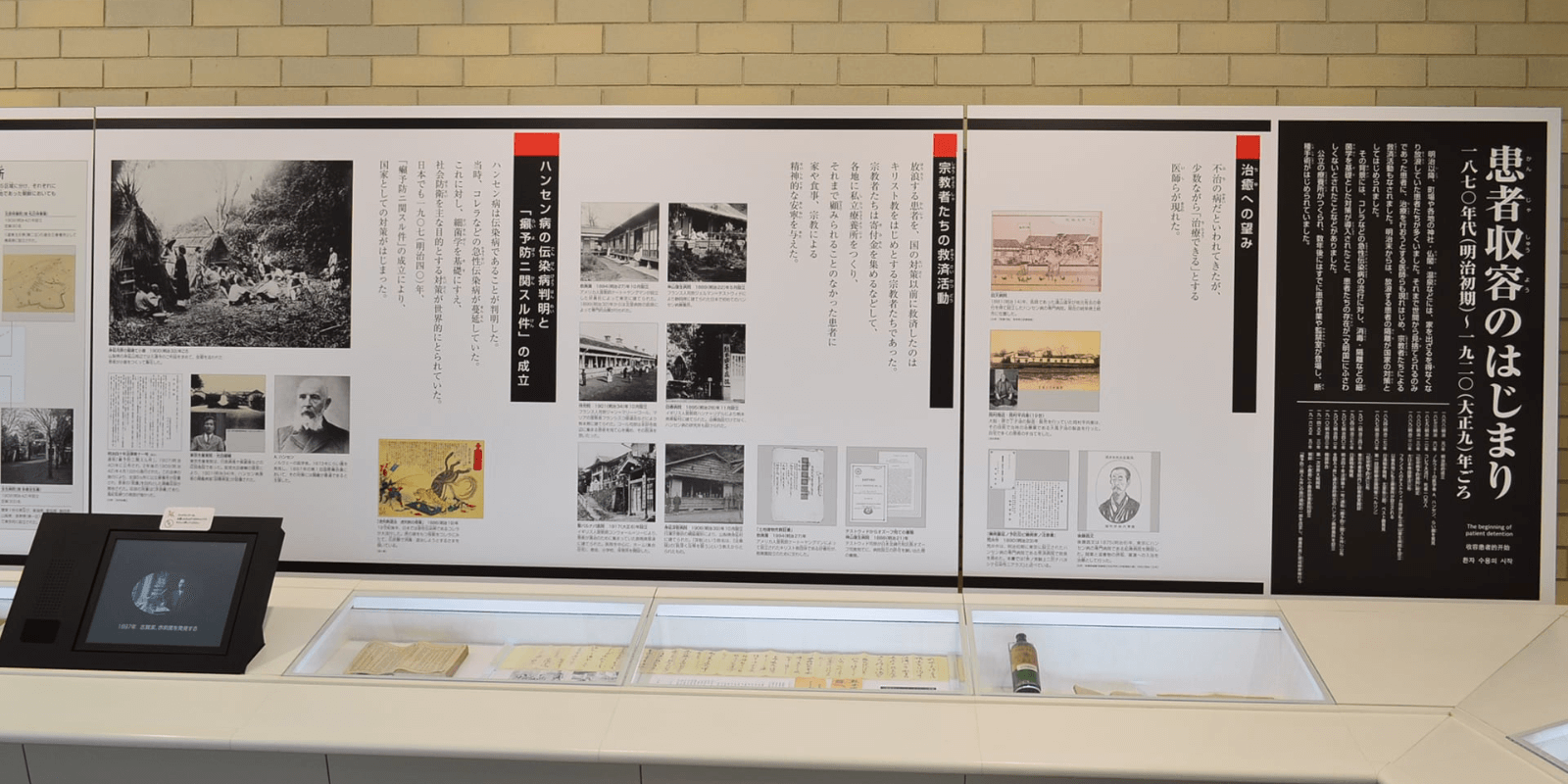

1-2.患者収容の始まり

明治以降、町場や各地の神社・仏閣・温泉などには、家を出ざるを得なくなり放浪していた患者たちが多くいました。それまで世間から見捨てられるのみであった患者に、治療を行おうとする医師らも現れはじめ、宗教者たちによる救済活動もなされました。明治末からは、放浪する患者の隔離が国家の対策としてはじめられました。その背景には、コレラなどの急性伝染病の流行に対し、消毒・隔離などの細菌学を基礎とした対策が導入されたこと、患者たちの存在が「文明国」にふさわしくないとされたことなどがありました。公立の療養所がつくられ、数年後にすでに患者作業や監禁室が登場し、断種手術がはじめられていました。

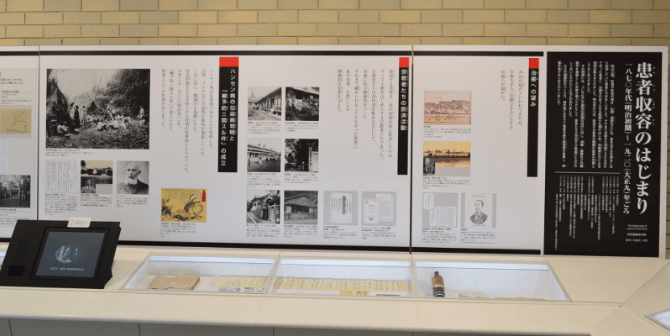

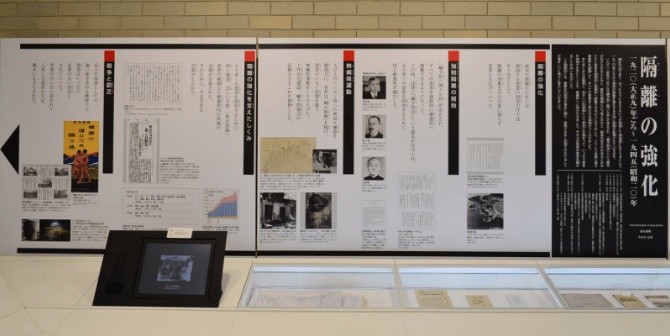

1-3.隔離の強化

癩は不治であり、治ったようにみえてもいつか再発して感染源になりうるとして、1920年ごろから患者の隔離を強化する方向に政策が転換されていきます。1931(昭和6)年には「癩予防ニ関スル件」が改正され、「癩予防法」という題名が付けられるとともに、病気の根絶という考えのもと、感染のおそれがあるとみなされた患者を強制的に療養所へ隔離できるようになりました。こうして全国に国立療養所を設置して、すべての患者を入所させる体制がつくられました。また古くからの偏見と、恐ろしい伝染病という宣伝とが相まって、いっそう患者を地域で生きにくくさせ、療養所へと向かわせました。それらは患者の意志を顧みることのないものでした。一方国際的には、隔離は伝染性の場合に限り、強制ではなく任意で行われることが望ましいと徐々に変化していきました。

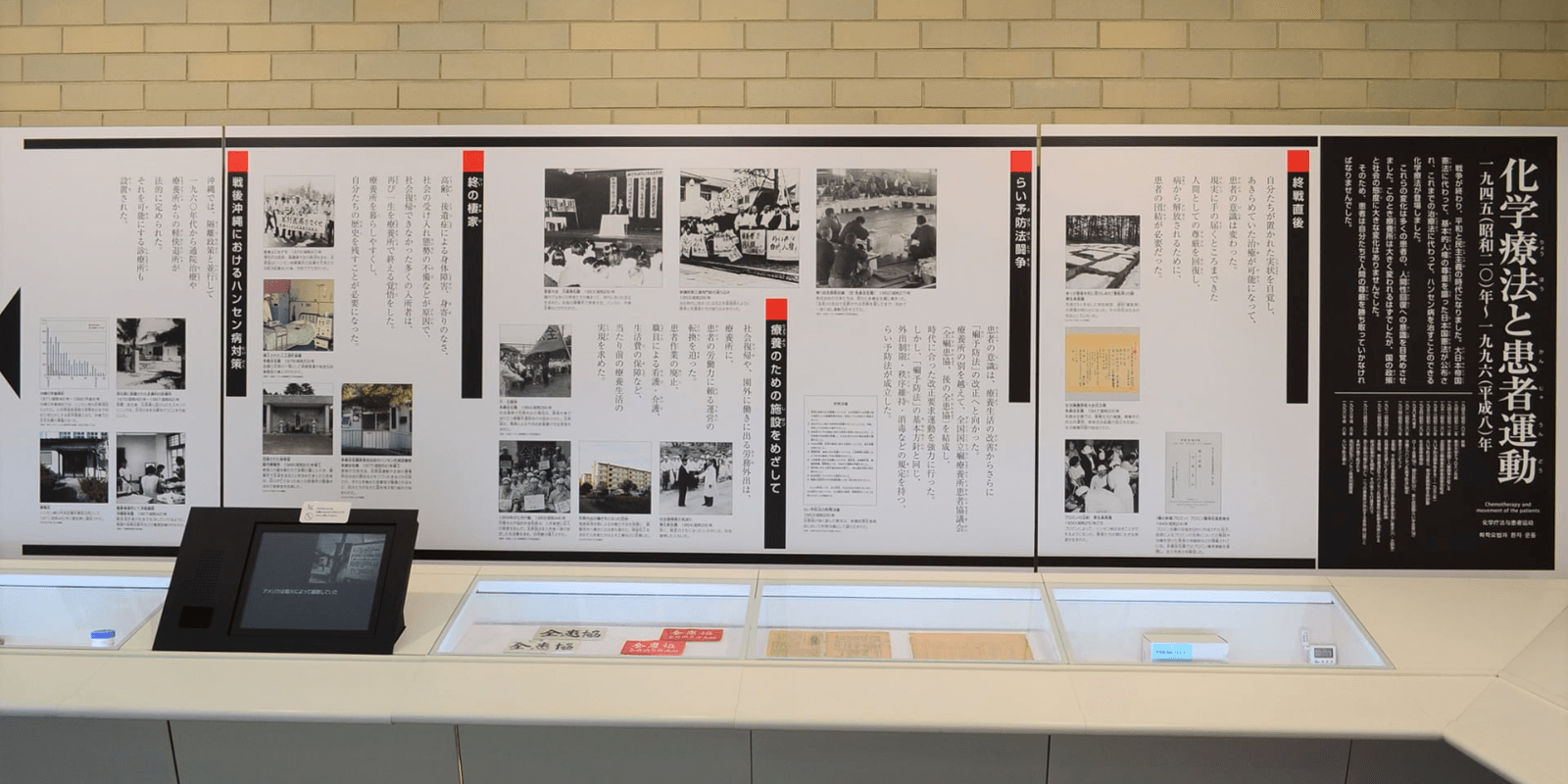

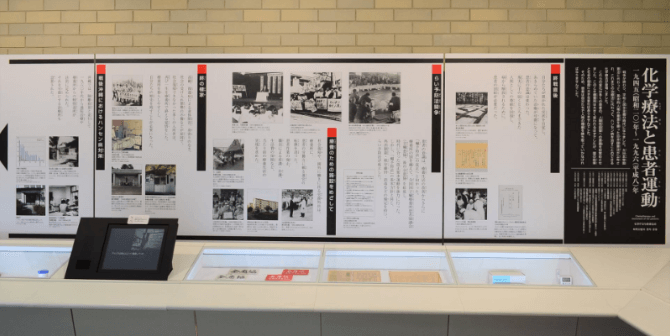

1-4.化学療法と患者運動

戦争が終わり、平和と民主主義の時代になりました。大日本帝国憲法に代わって、基本的人権の尊重を謳った日本国憲法が公布され、これまでの治療法に代わって、ハンセン病を治すことのできる化学療法が登場しました。これらの変化は多くの患者の、人間性回復への意識を目覚めさせました。このとき療養所は大きく変われるはずでしたが、国の政策と社会の態度に大きな変化はありませんでした。そのため、患者は自分たちで人間の尊厳を勝ち取っていかなければなりませんでした。

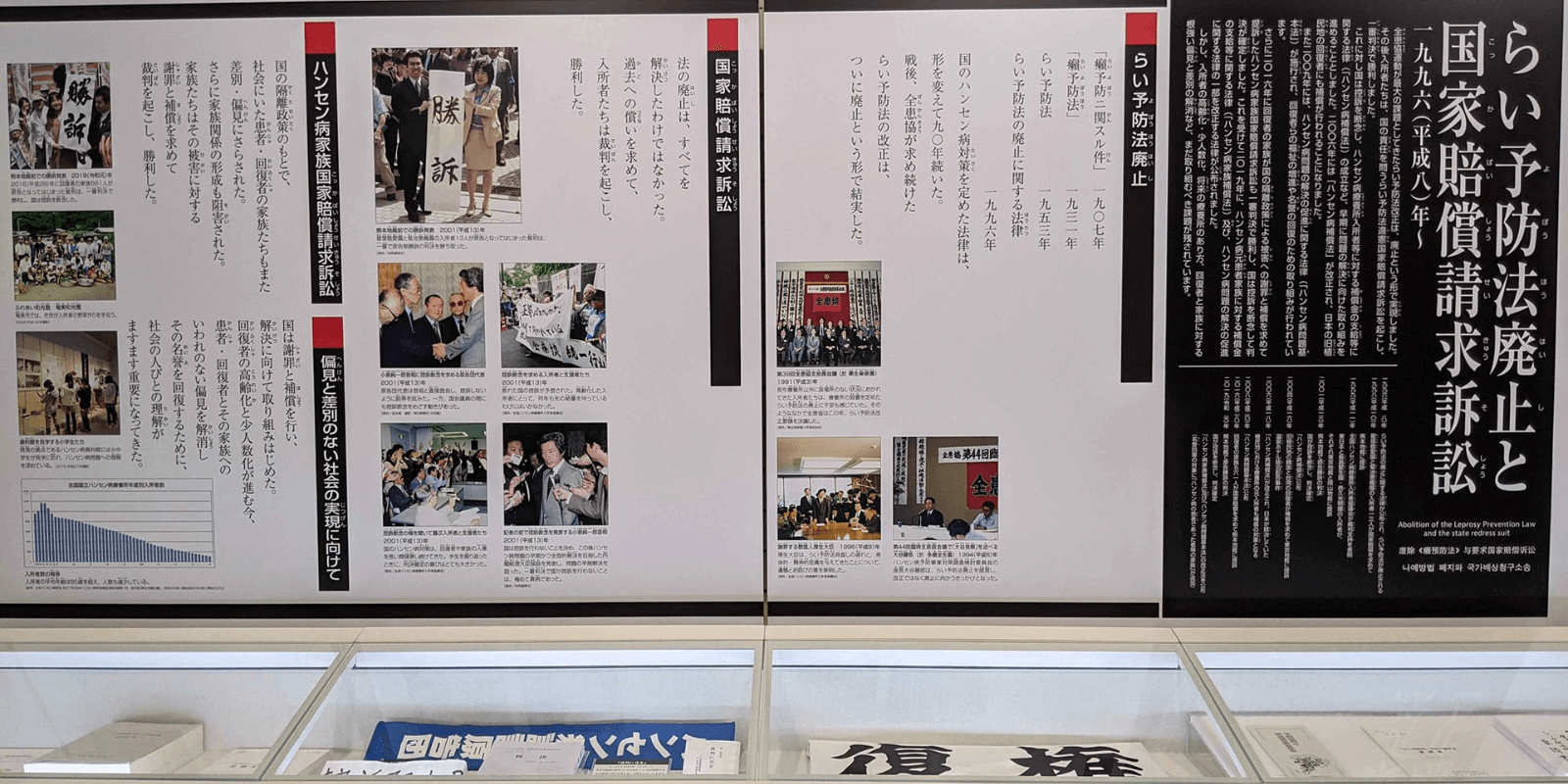

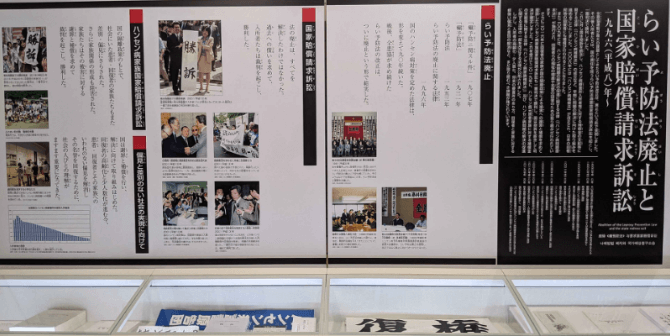

1-5.らい予防法廃止と国家賠償請求訴訟

全患協運動が最大の課題としてきたらい予防法改正は、廃止という形で実現しました。その後入所者たちは、国の責任を問うらい予防法違憲国家賠償請求訴訟を起こし、一審判決で勝利しました。これに対し国は控訴を断念し、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(「ハンセン病補償法」)の成立など、早期に問題の解決に向けた取り組みを進めることとしました。2006年には「ハンセン病補償法」が改正され、日本の旧植民地の回復者にも補償が行われることになりました。また2009年には、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(「ハンセン病問題基本法」)が施行され、回復者らの福祉の増進や名誉の回復のための取り組みが行われています。さらに2016年に回復者の家族が国の隔離政策による被害への謝罪と補償を求めて提訴したハンセン病家族国家賠償請求訴訟も一審判決で勝利し、国は控訴を断念して判決が確定しました。これを受けて2019年に、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(「ハンセン病家族補償法」)及び、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。しかし、入所者の高齢化・少人数化、将来の療養所のあり方、回復者と家族に対する根強い偏見と差別の解消など、まだ取り組むべき課題が残されています。

「はじめてのみなさんへ」展示室1 解説シート

ハンセン病に関する歴史を分かりやすく解説したシートをダウンロードできます。

[ All ]「はじめてのみなさんへ」展示室1~3 解説シート一括ダウンロード(PDF: 8,900KB)

展示室1 各シートダウンロード

[ 02 ] 療養所のはじまりー1-キリスト教や仏教の療養所-(PDF: 970KB)

[ 03 ] 療養所のはじまりー2-国と県の療養所-(PDF: 667KB)

[ 06 ] 治る薬の登場と患者さんたちの活動(PDF: 990KB)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無料)が必要です。

こちらからダウンロードしてご利用ください。

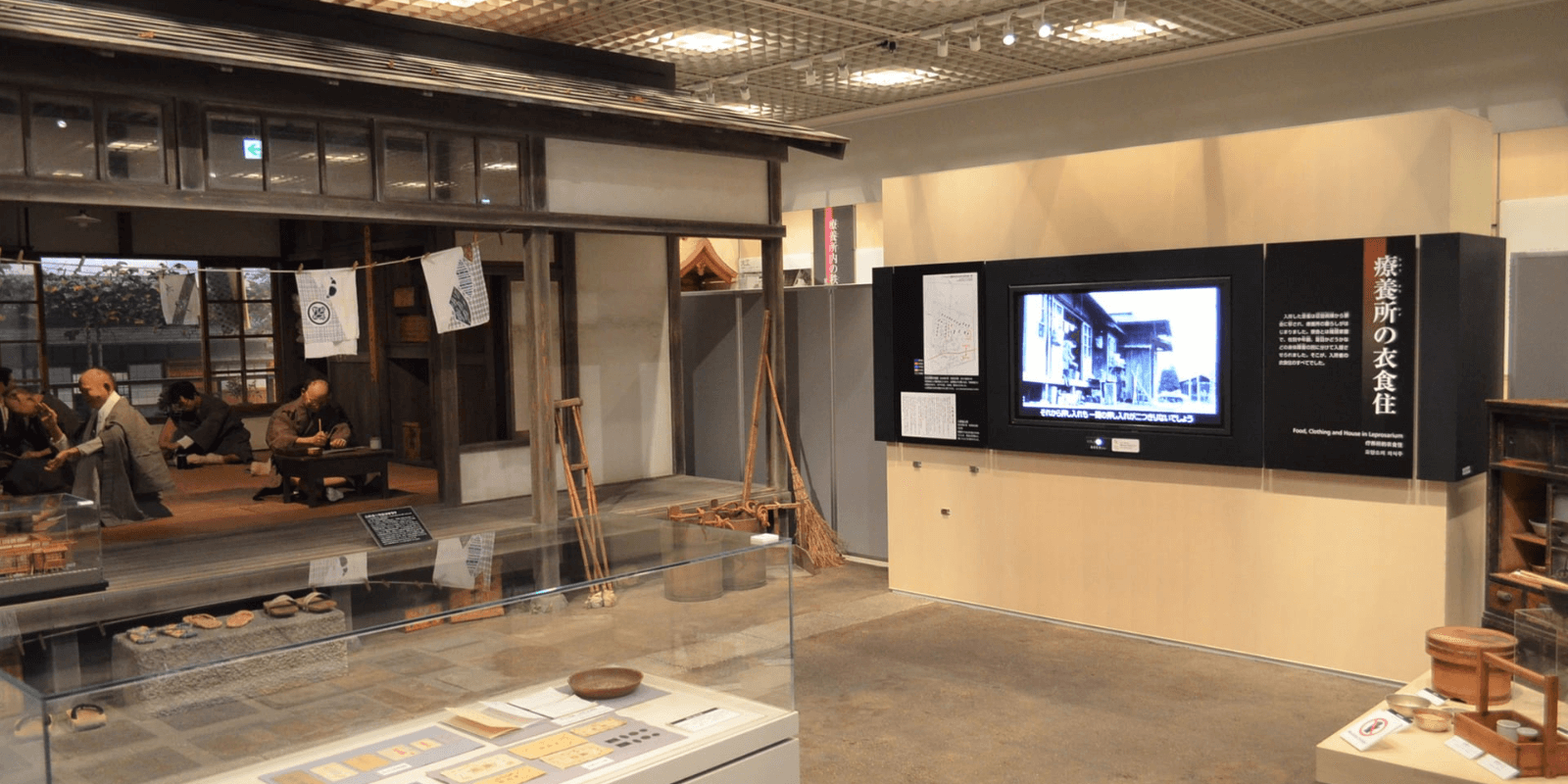

展示室2 「癩療養所」治療薬ができる前の療養所での過酷なくらし

化学療法が登場する前の時代を中心に、療養所の中の患者がいかに苛酷な状況のもとで生活していたのかを紹介しています。患者が使っていた生活用具・作業道具・治療器具のほか、患者がくらした寮舎「山吹舎」(多磨全生園)の一室を再現したジオラマなどを展示しています。

2-1.癩の「宣告」と収容

古くより社会の人びとはハンセン病を強く嫌悪していました。患者がその診断を「癩の宣告」というのは、発病前に本人も同じ偏見を持っていたために受けたショックを示しています。こうした社会状況を背景に、国は社会を防衛するためとして患者の隔離を進めていきました。また、家族も「癩の血筋」として忌み嫌われたため、患者は家や故郷を追われて療養所に入るか、放浪するしかありませんでした。

2-2.療養所の衣食住

入所した患者は収容病棟から寮舎に移され、療養所の暮らしがはじまりました。寮舎とは雑居部屋で、性別や年齢、盲目かどうかなどの身体障害の別に分けて入居させられました。そこが、入所者の衣食住のすべてでした。

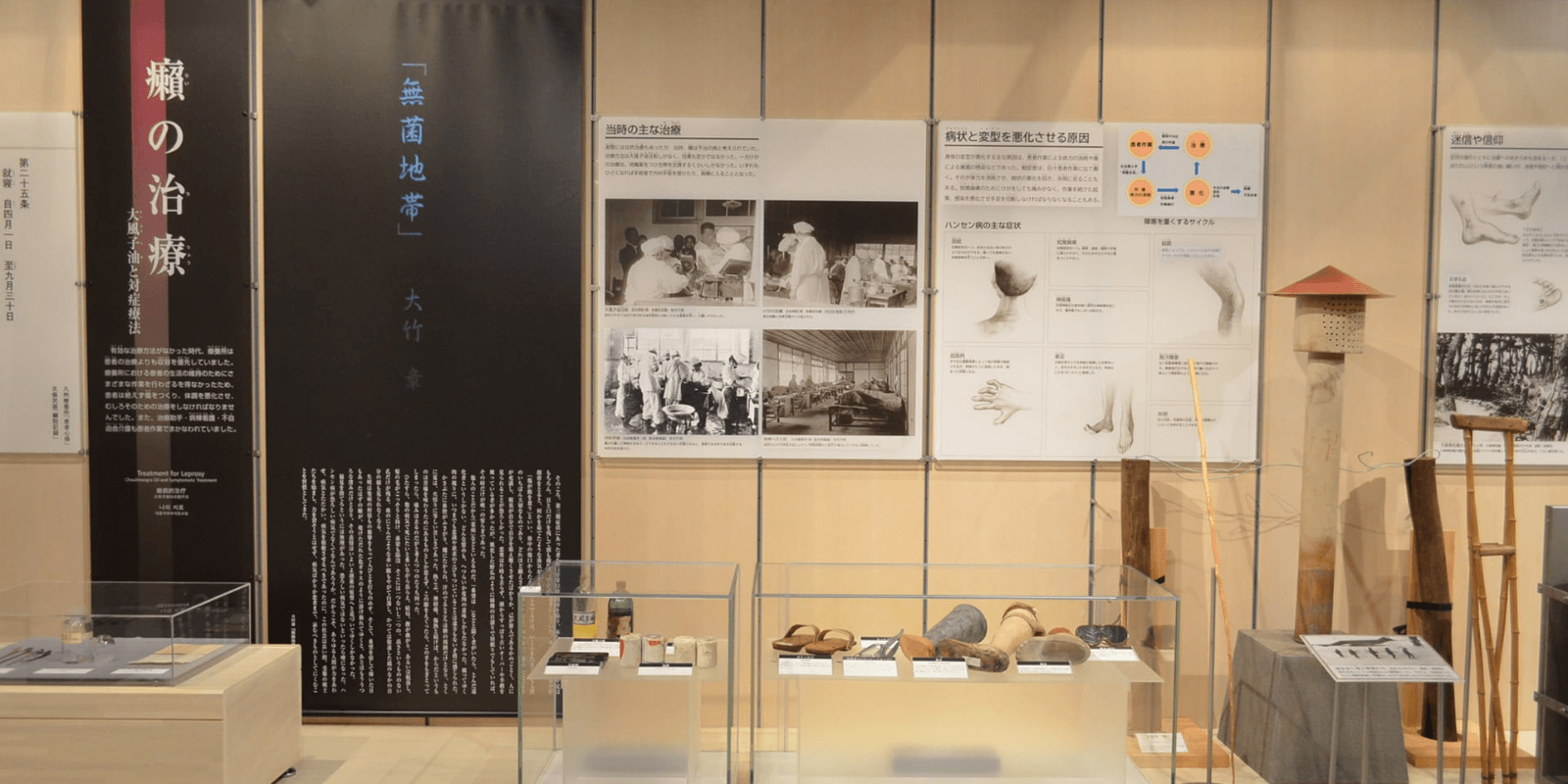

2-3.癩の治療 ―大風子油と対症療法―

有効な治療方法がなかった時代、療養所は患者の治療よりも収容を優先していました。療養所における患者の生活の維持のためにさまざまな作業を行わざるを得なかったため、患者は絶えず傷をつくり、体調を悪化させ、むしろそのための治療をしなければなりませんでした。また、治療助手・病棟看護・不自由舎介護も患者作業でまかなわれていました。

2-4.患者作業

ハンセン病が直接の死因になることは極めて少なく、実際は結核などの合併症が主な死因でした。そのため合併症がなければ、失明や手足の重度な障害を起こさない限り、患者は見た目には相当な労働力を持っていたため、療養所の維持・運営を目的に、「患者作業」としてさまざまな作業をさせられました。ある療養所では、98種類にも及ぶ職種に従事させられたこともありました。

2-5.療養所内の秩序維持 ―慰安的行事と懲戒検束―

患者の中には、入所前の生活を取り戻すという目的がもてず、自暴自棄におちいるものも少なくありませんでした。療養所では患者の慰安のため、さまざまな年中行事や宗教活動を行う一方、懲戒検束権をもうけ、秩序の維持をはかりました。

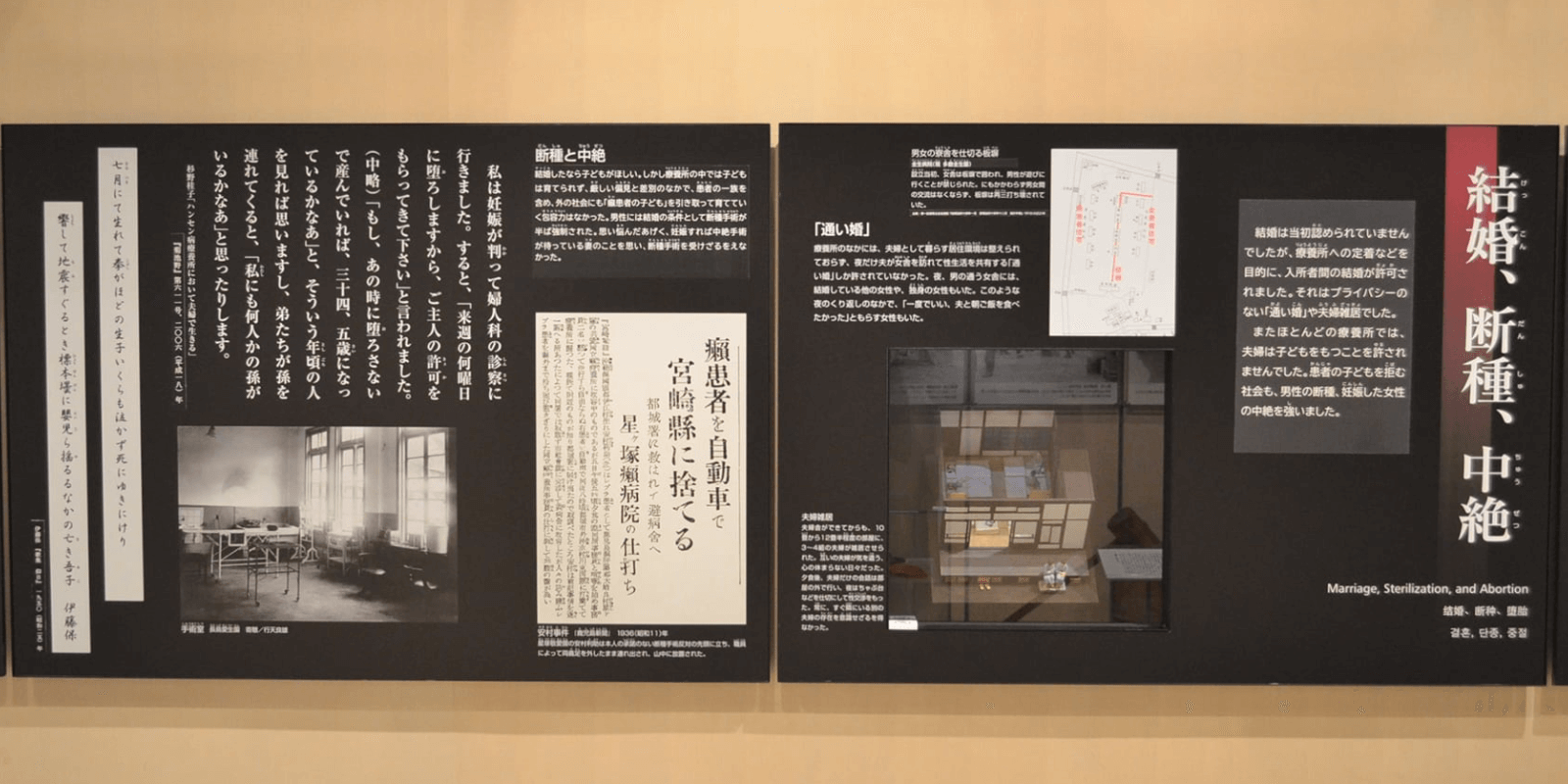

2-6.結婚、断種、中絶

結婚は当初認められていませんでしたが、療養所への定着などを目的に、入所者間の結婚が許可されました。それはプライバシーのない「通い婚」や夫婦雑居でした。またほとんどの療養所では、夫婦は子どもをもつことを許されませんでした。患者の子どもを拒む社会も、男性の断種、妊娠した女性の中絶を強いました。

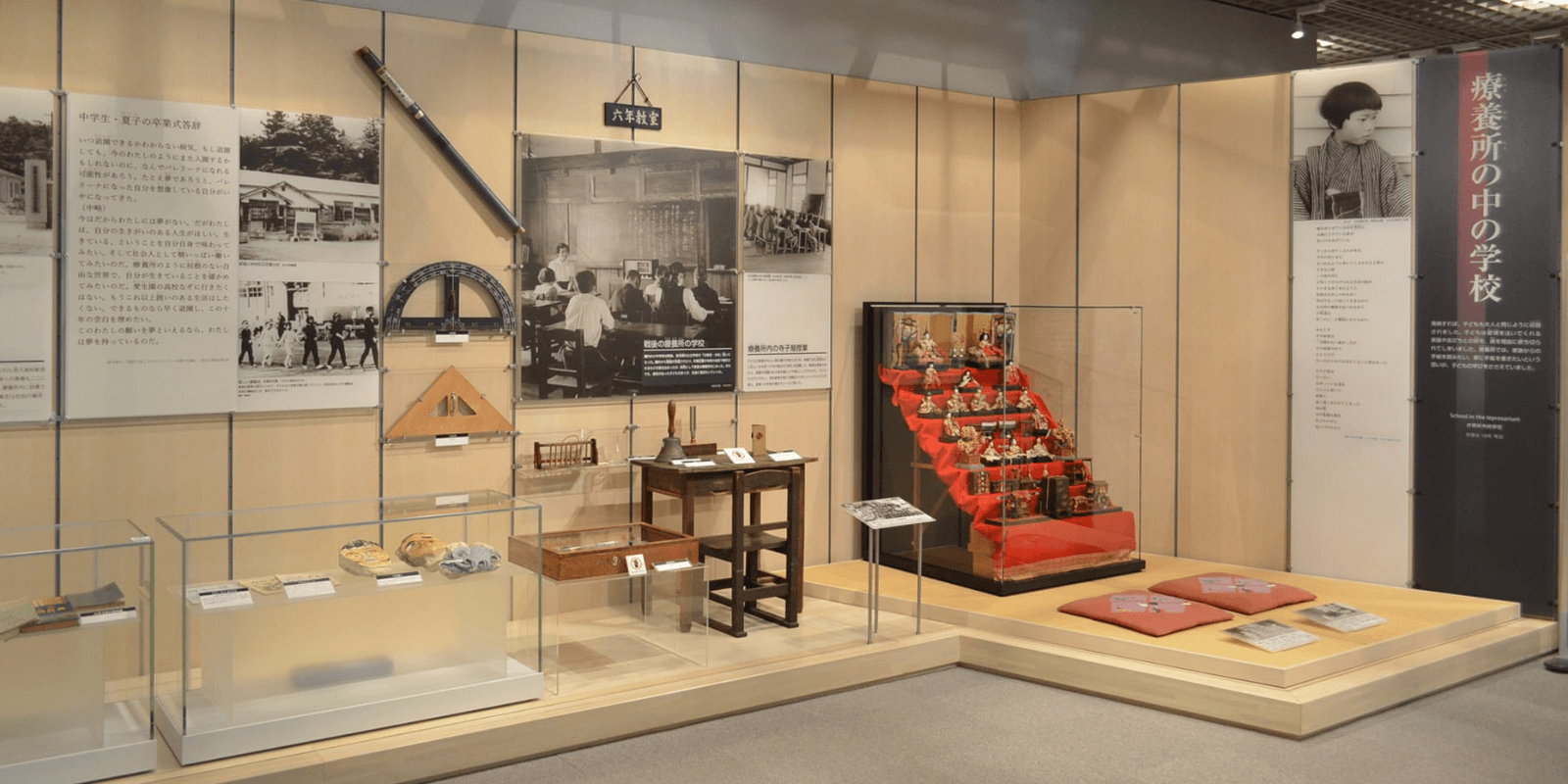

2-7.療養所の中の学校

発病すれば、子どもも大人と同じように収容されました。子どもは愛情を注いでくれる家族や友だちとの絆を、病を理由に断ち切られてしまいました。療養所では、家族からの手紙を読みたい、家に手紙を書きたいという思いが、子どもの学びをささえていました。

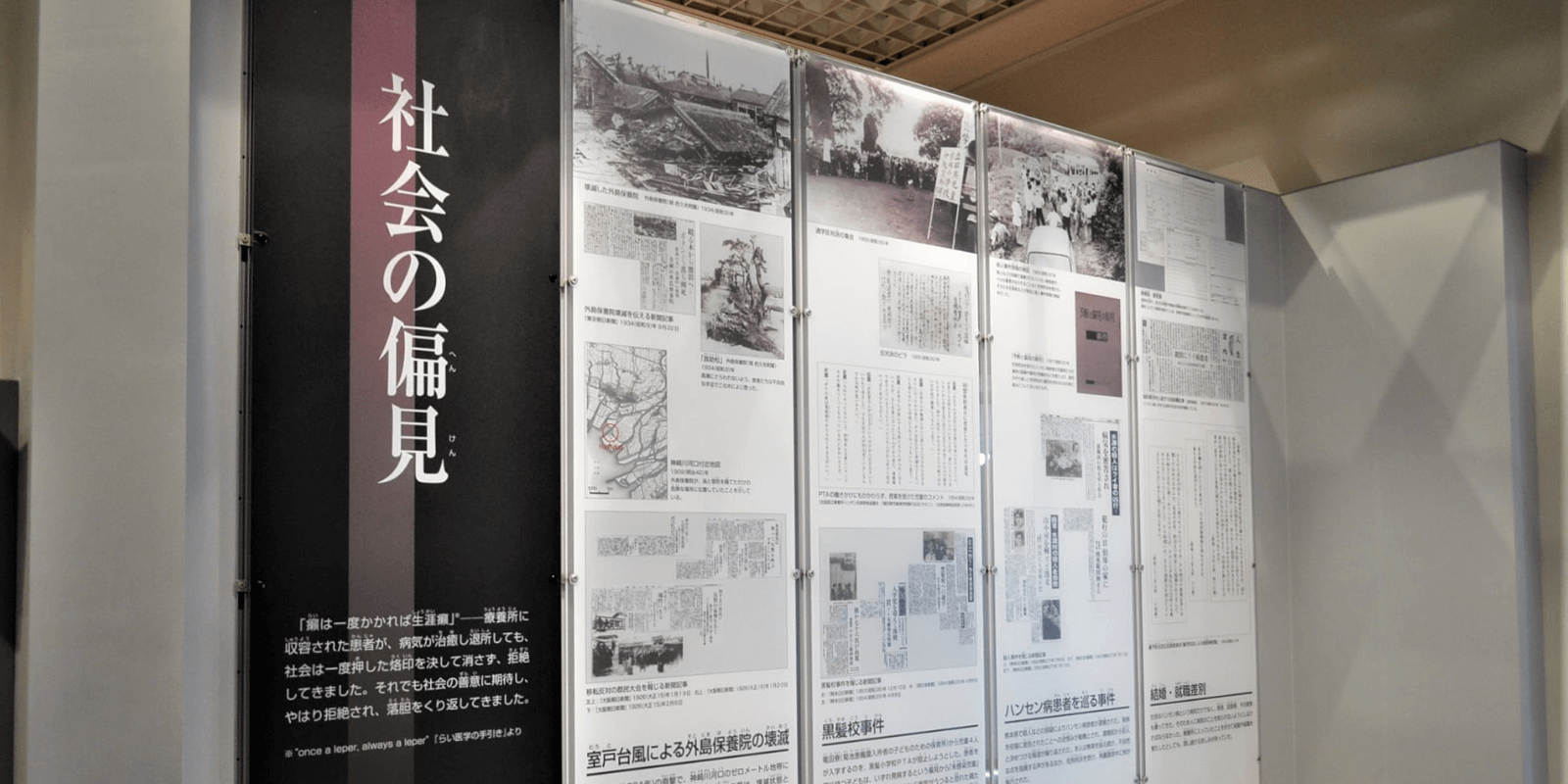

2-8.社会の偏見

「癩は一度かかれば生涯癩」※ ―療養所に収容された患者が、病気が治癒し退所しても、社会は一度押した烙印を決して消さず、拒絶してきました。それでも患者は社会の善意に期待し、やはり拒絶され、落胆をくり返してきました。 ※“once a leper, always a leper” 『らい医学の手引き』より

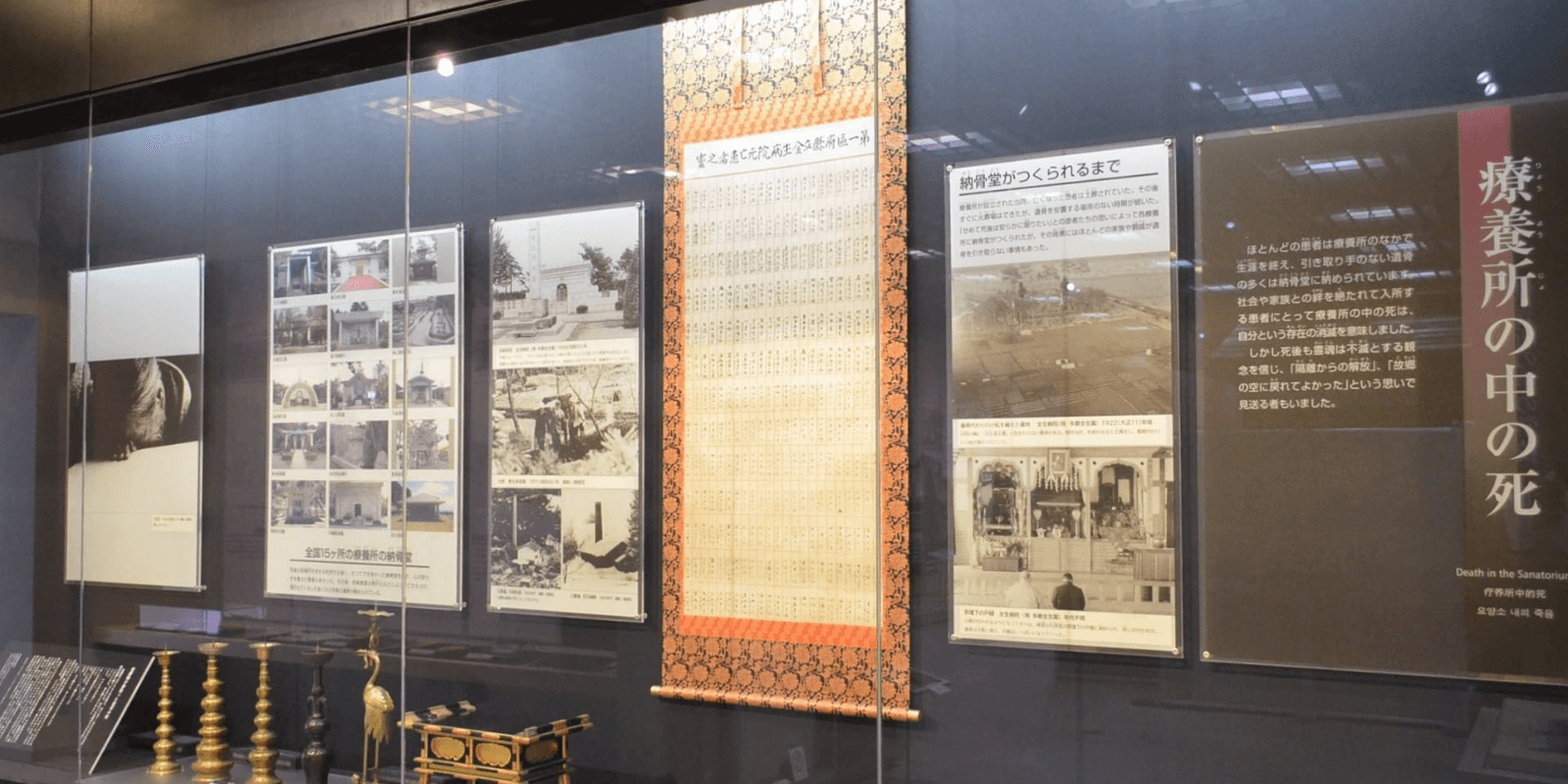

2-9.療養所の中の死

ほとんどの患者は療養所のなかで生涯を終え、引き取り手のない遺骨の多くは納骨堂に納められています。社会や家族との絆を絶たれて入所する患者にとって療養所の中の死は、自分という存在の消滅を意味しました。しかし死後も霊魂は不滅とする観念を信じ、「隔離からの解放」、「故郷の空に戻れてよかった」という思いで見送る者もいました。

「はじめてのみなさんへ」展示室2 解説シート

ハンセン病に関する歴史を分かりやすく解説したシートをダウンロードできます。

[ All ]「はじめてのみなさんへ」展示室1~3 解説シート一括ダウンロード(PDF: 8,900KB)

展示室2 各シートダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無料)が必要です。

こちらからダウンロードしてご利用ください。

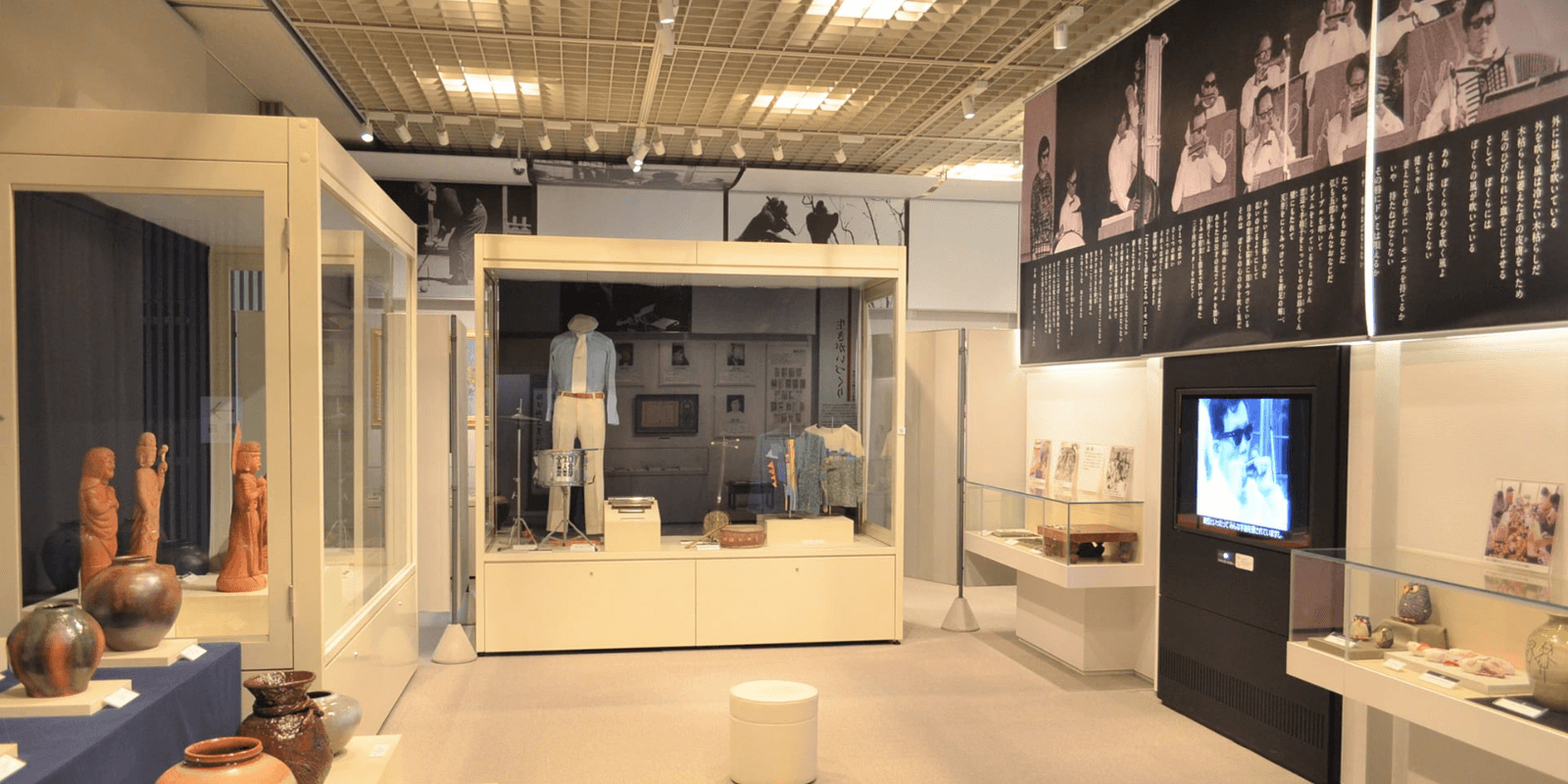

展示室3 「生き抜いた証」

苛酷な状況にあってなお、生きる意味を求め、生き抜いてきた患者・回復者の姿を紹介しています。また患者・回復者と共に生きていくために、みなさまに知っておいていただきたいことについても紹介しています。国内外の約60人の患者・回復者の証言を聞くことができる証言コーナーもあります。

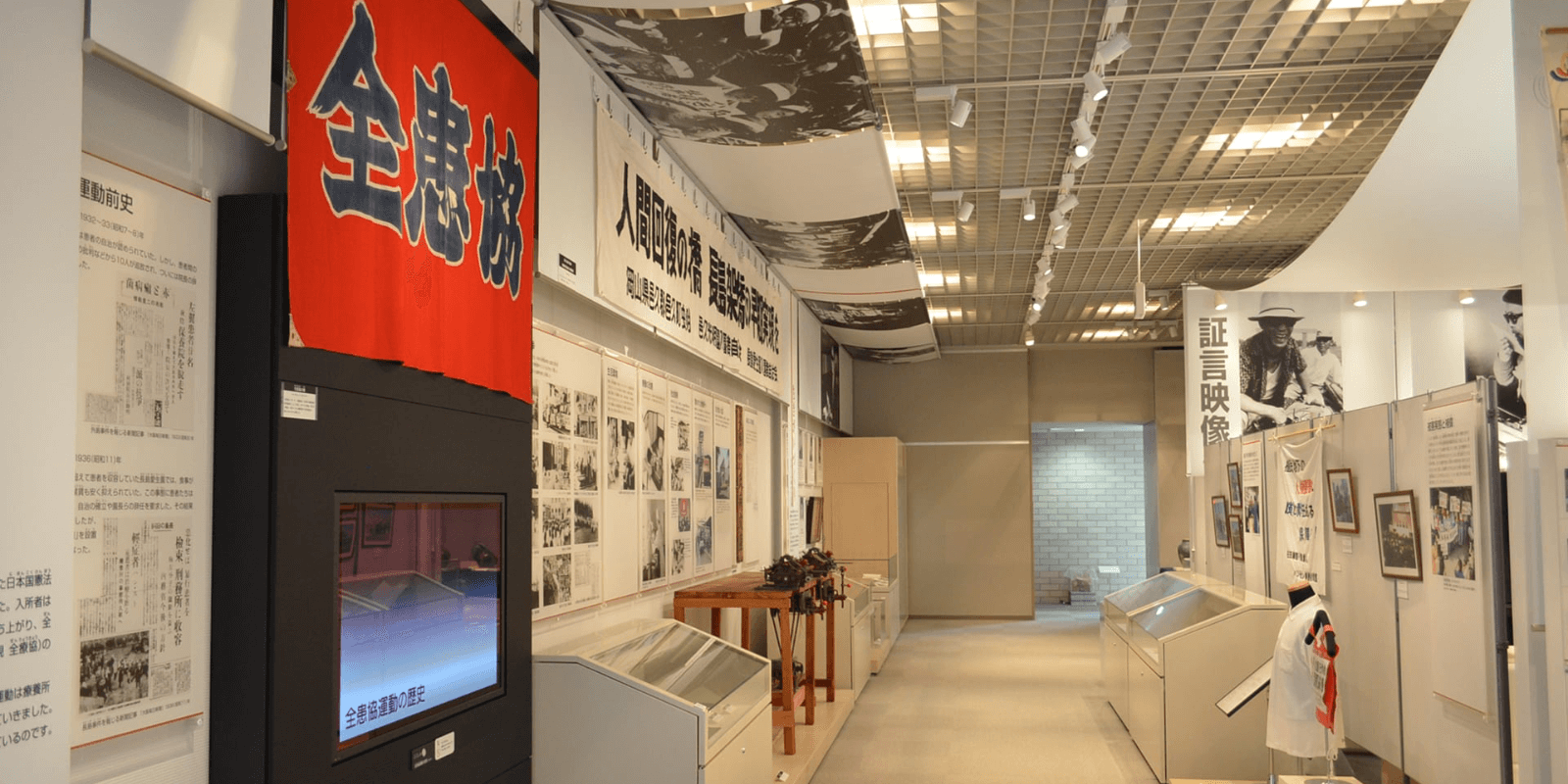

3-1.よりよい療養生活を求めて―化学療法のはじまりと患者運動―

戦後、基本的人権の尊重などを謳った日本国憲法が公布され、化学療法が登場しました。入所者は医療と生活の向上を求める行動に立ち上がり、全国ハンセン病患者協議会(全患協・現 全療協)の活動が始まりました。らい予防法闘争をはじめ、その後の運動は療養所にふさわしい医療や生活環境を整えていきました。これらの成果が、現在の生活を支えているのです。

3-2.生きがいづくりー社会との確かな連携ー

入所者たちは療養所で生きるなかにも自分自身の価値を求め、さまざまな文化活動を行ってきました。こうして生み出された作品や公演などは、療養所の内外・時代を問わず、人びとに感動をあたえ、入所者と社会がつながりをもつきっかけとなりました。また、それは社会に対して生きている証を主張する手段でもありました。ここには視力や手足の自由を失ってなお、確かな生きがいを求める人間の強さが示されています。

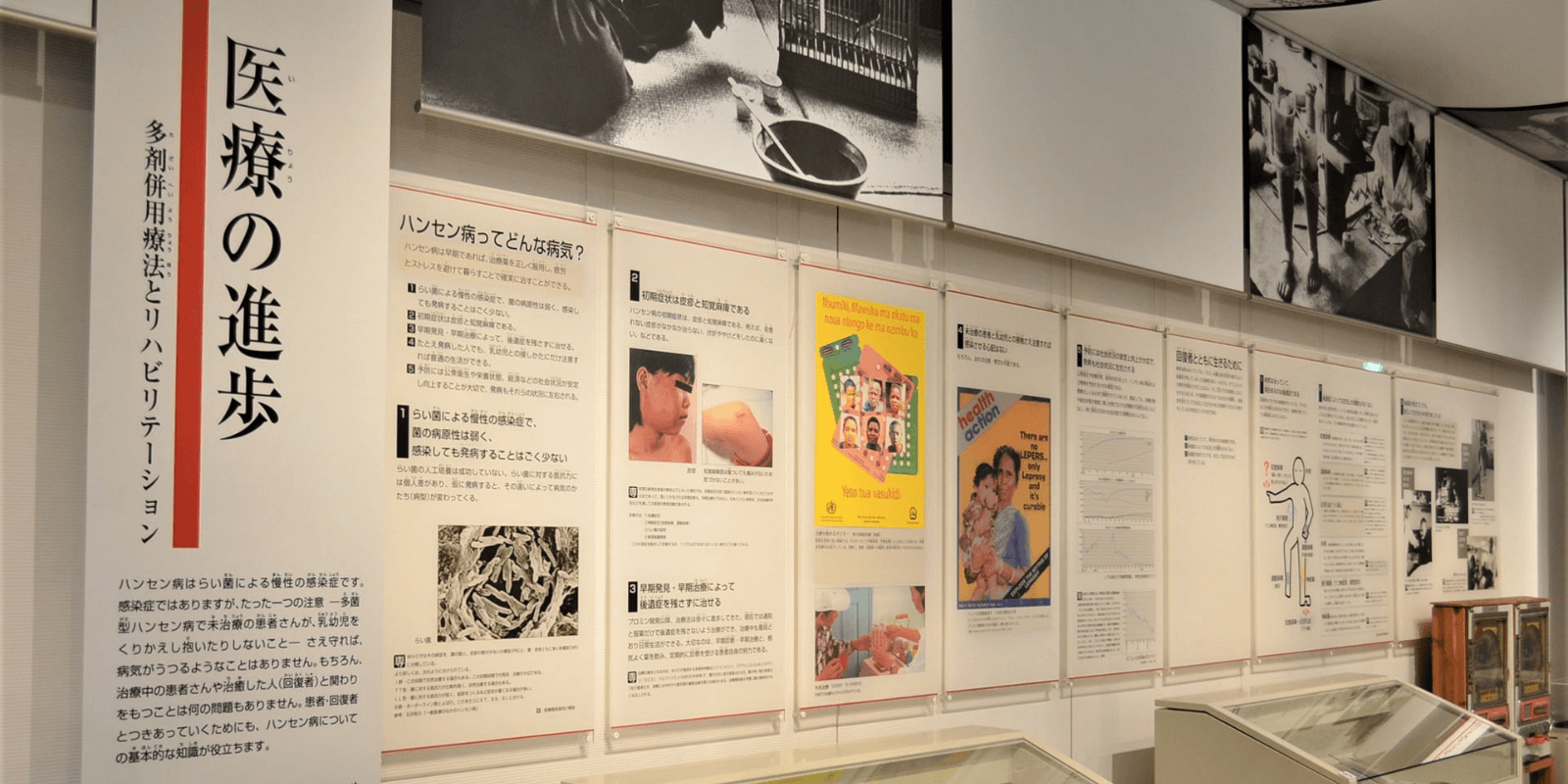

3-3.医療の進歩―多剤併用療法とリハビリテーション―

ハンセン病はらい菌による慢性の感染症です。感染症ではありますが、たった一つの注意 ―多菌型ハンセン病で未治療の患者さんが、乳幼児をくりかえし抱いたりしないこと― さえ守れば、病気がうつるようなことはありません。もちろん、治療中の患者さんや治癒した人(回復者)と関わりをもつことは何の問題もありません。患者・回復者とつきあっていくためにも、ハンセン病についての基本的な知識が役立ちます。

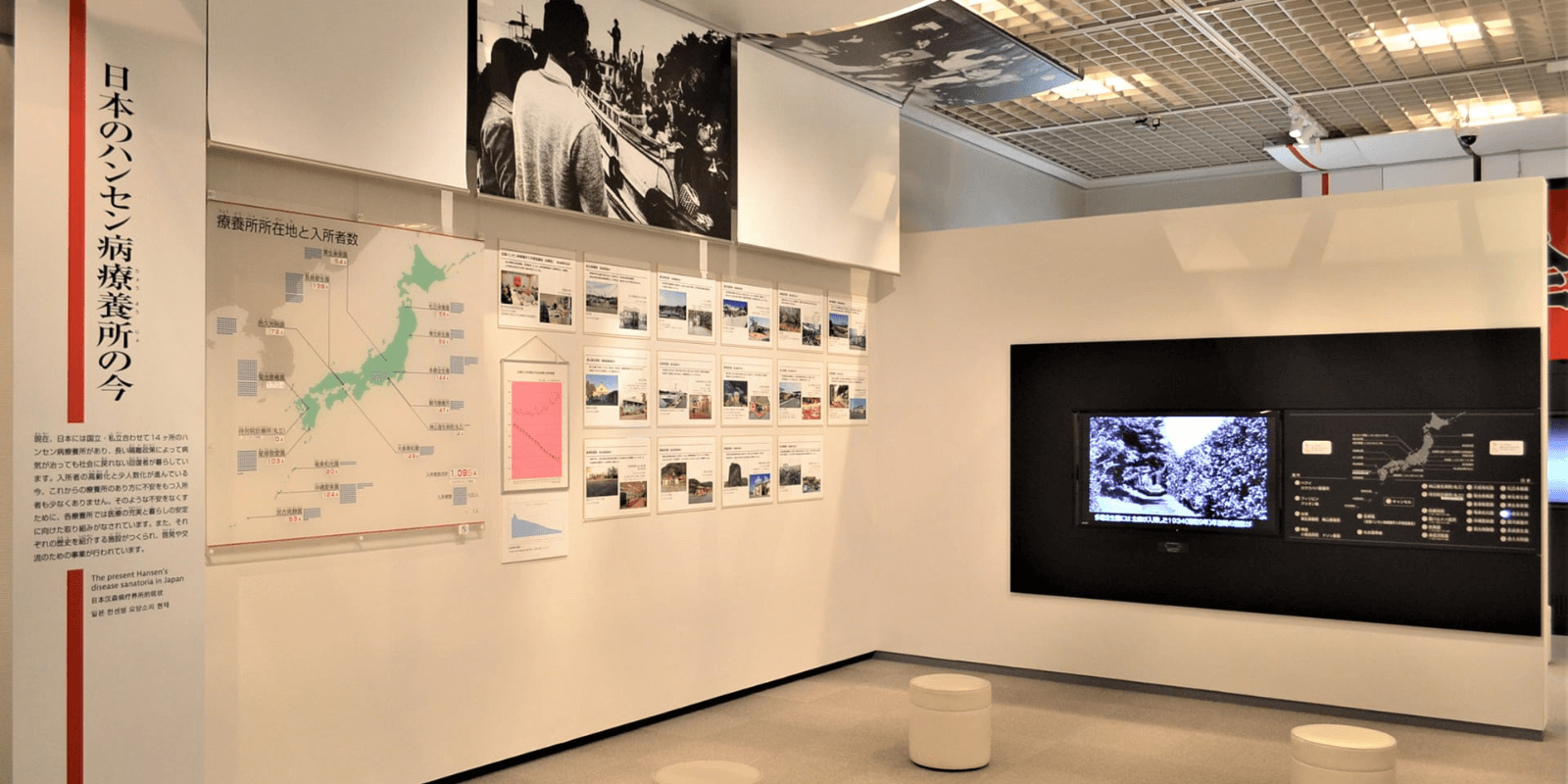

3-4.日本のハンセン病療養所の今

現在、日本には国立・私立合わせて14ヵ所のハンセン病療養所があり、長い隔離政策によって病気が治っても社会に戻れない回復者が暮らしています。入所者の高齢化と少人数化が進んでいる今、これからの療養所のあり方に不安をもつ入所者も少なくありません。そのような不安をなくすために、各療養所では医療の充実と暮らしの安定に向けた取り組みがなされています。また、それぞれの歴史を紹介する施設がつくられ、啓発や交流のための事業が行われています。

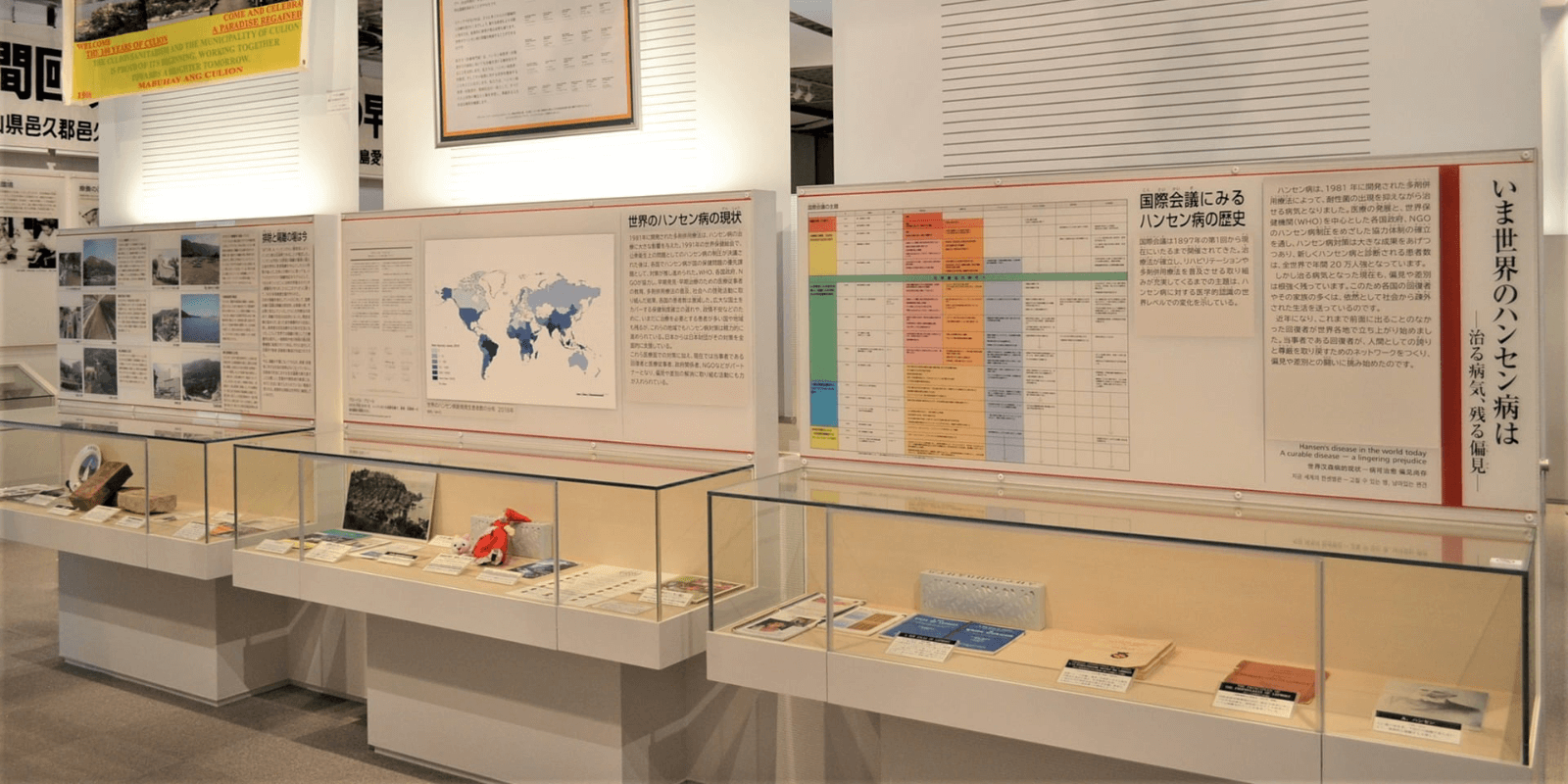

3-5.いま世界のハンセン病は ―治る病気、残る偏見―

ハンセン病は、1981年に開発された多剤併用療法によって、耐性菌の出現を抑えながら治せる病気となりました。医療の発展と、世界保健機関(WHO)を中心とした各国政府、NGOのハンセン病制圧をめざした協力体制の確立を通し、ハンセン病対策は大きな成果をあげつつあり、新しくハンセン病と診断される患者数は、全世界で年間20万人強となっています。しかし治る病気となった現在も、偏見や差別は根強く残っています。このため各国の回復者やその家族の多くは、依然として社会から疎外された生活を送っているのです。近年になり、これまで前面に出ることのなかった回復者が世界各地で立ち上がり始めました。当事者である回復者が、人間としての誇りと尊厳を取り戻すためのネットワークをつくり、偏見や差別との闘いに挑み始めたのです。

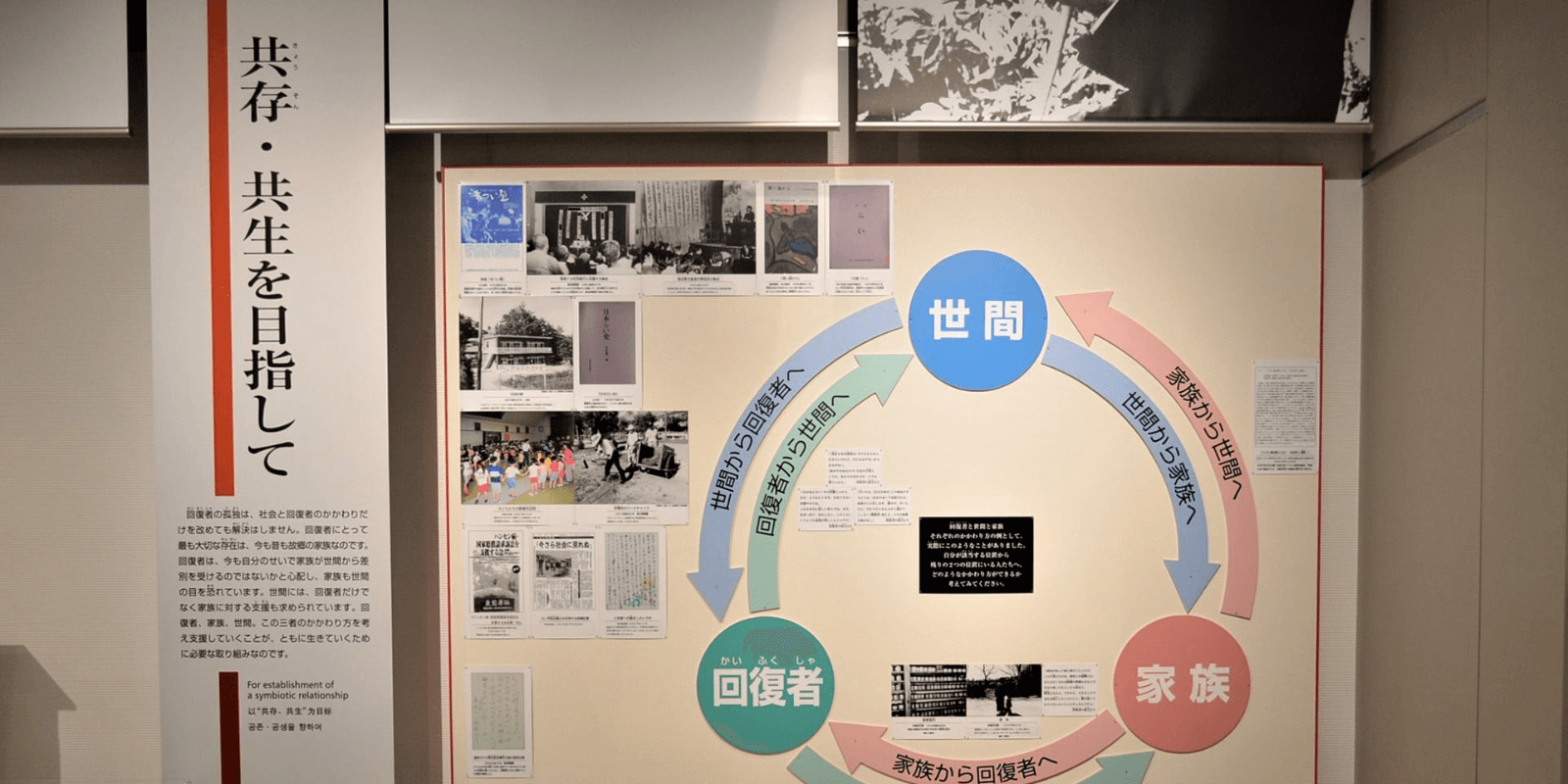

3-6.共存・共生を目指して

回復者の孤独は、社会と回復者のかかわりだけを改めても解決はしません。回復者にとって最も大切な存在は、今も昔も故郷の家族なのです。回復者は、今も自分のせいで家族が世間から差別を受けるのではないかと心配し、家族も世間の目を恐れています。世間には、回復者だけでなく家族に対する支援も求められています。回復者、家族、世間。この三者のかかわり方を考え支援していくことが、ともに生きていくために必要な取り組みなのです。

証言コーナー

国内外の約60人の患者・回復者の証言を聞くことができます。

「はじめてのみなさんへ」展示室3 解説シート

ハンセン病に関する歴史を分かりやすく解説したシートをダウンロードできます。

[ All ]「はじめてのみなさんへ」展示室1~3 解説シート一括ダウンロード(PDF: 8,900KB)

展示室3 各シートダウンロード

[ 01 ] 医療と生活の向上をめざして-化学療法のはじまりと患者運動-(PDF: 939KB)

[ 02 ] 裁判、そして将来構想(PDF: 1,000KB)

[ 04 ] ハンセン病の治療の現在(PDF: 669KB)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無料)が必要です。

こちらからダウンロードしてご利用ください。

「多磨全生園の今とむかし」

当館の隣にある国立療養所多磨全生園について知っていただくための展示コーナーです。園内に残された史跡や、入所者にとって欠かせない医療・生活の場である建物などのなかから、9ヵ所の写真(現在と過去)を展示しています。